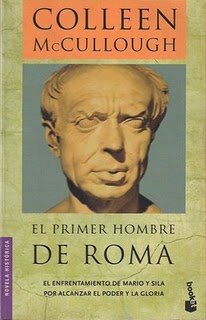

Escribir una reseña de las novelas que componen la saga Masters of Rome de Colleen McCullough no me resulta fácil. Son tochos descomunales, densos, cargados de historias y hechos históricos. Pero son novelas, ficción pura. El mundo de Roma en su época de esplendor y caída, pero más el primero (la República) que la segunda (el fin del Imperio) me han llamado la atención siempre. Las novelas de Posteguillo centradas en Escipión y Aníbal (una trilogía sin desperdicio) me iniciaron, son cojonudas, acción a raudales y muchas batallas perfectamente ambientadas. Pero las de McCullough son más “de la ciudad”, de los tejemanejes políticos, de la ambición y corrupción de algunos hijosdeputa, del senado, de las grandes familias, de los grandes hombres de Roma; tienen el poder de arrastrarte sin pausa en sus páginas en sus páginas y obligarte a coger un tomo detrás de otro.

Pero vamos con la primera novela, que de eso trata esta reseña: El primer hombre de Roma (1990). La acción transita en el período que va del año 110 hasta el 100 a.C. McCullough elige dos personajes como principales de esta novela: el terco, cafre y astuto Cayo Mario, romano “cateto”, y el sibilino, lúbrico y despiadado Lucio Cornelio Sila (aristócrata venido a menos), nos presenta los años en que ambos se conocieron, colaboraron e incluso se hicieron “amigos” y aliados; el auge de un Mario que prácticamente ha desistido de poder alcanzar el consulado y la aparición en escena de un Sila absolutamente perturbador, se convierten en carne de ficción, en material sobre el que inventar, con buen criterio. Pues es innegable que el conocimiento de McCullough de la situación política, social y económica de la época, por no hablar de las mentalidades, se percibe en la construcción de dos personajes y de todo un mundo romano que parece nuevo, como casi nunca

Pero vamos con la primera novela, que de eso trata esta reseña: El primer hombre de Roma (1990). La acción transita en el período que va del año 110 hasta el 100 a.C. McCullough elige dos personajes como principales de esta novela: el terco, cafre y astuto Cayo Mario, romano “cateto”, y el sibilino, lúbrico y despiadado Lucio Cornelio Sila (aristócrata venido a menos), nos presenta los años en que ambos se conocieron, colaboraron e incluso se hicieron “amigos” y aliados; el auge de un Mario que prácticamente ha desistido de poder alcanzar el consulado y la aparición en escena de un Sila absolutamente perturbador, se convierten en carne de ficción, en material sobre el que inventar, con buen criterio. Pues es innegable que el conocimiento de McCullough de la situación política, social y económica de la época, por no hablar de las mentalidades, se percibe en la construcción de dos personajes y de todo un mundo romano que parece nuevo, como casi nunca

se ha contado.

La novela se centra en ese auge de Mario y Sila, en sus ambiciones y realizaciones. El Mario que despreciado y torpedeado por la nobilitas de la época consigue, gracias a su matrimonio con una Julia, alcanzar el consulado, el mando militar en Numidia, la consecución de cinco consulados seguidos y la gloria tras la guerra contra los germanos invasores; pero es también un personaje que muestra su rencor hacia esa élite política que le desprecia y ningunea, que sueña con alcanzar el codiciado título informal de primer hombre de Roma, a quien se le han profetizado siete consulados y un lugar en la historia como el tercer fundador de Roma. Por su lado, Sila, el personaje que poco a poco se convertirá en el gran protagonista de las primeras novelas de la saga (como César lo será de las siguientes), surge como un personaje ambiguo, moral y sexualmente; un personaje que alterna crueldad y seducción, que aprende con facilidad. Dos hombres muy ambiciosos, que se conocen, colaboran juntos (como procónsul y cuestor en la guerra de Yugurta), que son parientes políticos (al haberse casado ambos con dos Julias, otra de esas licencias que McCullough introduce). La colaboración, en cierto modo contra natura, de dos hombres destinados, por nacimiento e inclinaciones políticas, al enfrentamiento, es uno de los elementos esenciales de esta primera novela de la saga de McCullough.

Pero no sólo Mario y Sila protagonizan una novela que, también poco a poco, se convierte en coral y con un estilo que en siguientes entregas se perfeccionará. Así, aparecen personajes que tendrán entidad propia en la siguiente entrega, como Marco Livio Druso, Aurelia (madre del futuro César dictador), Quinto Lutacio Catulo César, Quinto Servilio Cepio, Quinto Cecilio Metelo Pío, Quinto Sertorio… Y destacan en esta novela los dos grandes rivales de Mario, el princeps Senatus Marco Emilio Escauro, y Quinto Cecilio Metelo el Numídico. Publio Rutilio Rufo, amigo de Mario desde los tiempos de juventud, se convierte en el aliado, el testimonio de la época (a través de sus cartas) y en el hombre que recela del poder que recibe Mario y que anticipa los grandes mandos extraordinarios de la época post-silana.

Como el lector puede observar, son personajes con un marcado carácter político, pues la política, o deberíamos decir el debate político, es otro de los alicientes de la novela: las discusiones en el Senado, en un contio convocado por un magistrado en las asambleas populares o por un tribuno de la plebe en el concilium plebis, nos ilustran, con viveza y un enorme detallismo, sobre el funcionamiento de una res pvblica romana en sus instituciones, en el pensamiento político, en las querellas y disputas (llegándose a las manos), etc.

El primer volumen termina en el año 100 a.C., tras la crisis de Saturnino y dejando entrever que los problemas para el rígido sistema republicano no han hecho más que empezar. Se acumulan las sombras en el futuro, Mario se retira de la primera escena política pero anunciando que volverá y Sila no se resigna a ser un mero colaborador (y subalterno). El resultado para el lector ha sido una espectacular novela, compleja pero apasionante, con un estilo que engancha, con una voluntad didáctica que huye de todo simplismo, de modo que aprendemos (y aprendemos mucho) sobre la Roma del período, pero nunca sin olvidar el propósito de toda novela, que es entretener con una lectura de calidad.

Y dejando al lector con ganas de más… A por el segundo tocho!

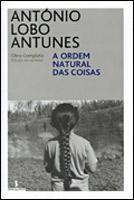

Hace bastante tiempo que lo tenía en el punto de mira, en la inestable bandeja de “pendiente†, recomendado por un amigo de inevitable procedencia lusa, con el que comentaba obras de Torga y Saramago (el gran e inimitable Torga y el repetido y buen Saramago). Literatura portuguesa. Tan cercana, y sin embargo, tan (injustamente) olvidada. Y Lobo Antunes era una incógnita. Ahora es una realidad: mejor que Saramago, muy superior, alcanzando las altas cotas narrativas de Torga…

Hace bastante tiempo que lo tenía en el punto de mira, en la inestable bandeja de “pendiente†, recomendado por un amigo de inevitable procedencia lusa, con el que comentaba obras de Torga y Saramago (el gran e inimitable Torga y el repetido y buen Saramago). Literatura portuguesa. Tan cercana, y sin embargo, tan (injustamente) olvidada. Y Lobo Antunes era una incógnita. Ahora es una realidad: mejor que Saramago, muy superior, alcanzando las altas cotas narrativas de Torga… Y ahora todo se confirma tras la lectura detenida de “El orden natural de las cosas» (1992), saboreando cada capítulo, engarzando los distintos hilos argumentales en uno solo, diez voces monologando sobre la muerte, que se entrelazan en historias personales y delirios de locura, pasión, amor o soledad, y que se hunden debajo de ese olor a muerte que parece venir no solo de la pluma del narrador, sino también de los vientos que soplan en Portugal, un mundo lleno de cigüeñas que parecen llevar malos presagios, campos donde se esconden secretos que son revelados por la mano finísima y el escalpelo implacable de Lobo Antunes. Un diálogo de alguien que nos obliga a oír aunque no estemos acostumbrados a ello.

Y ahora todo se confirma tras la lectura detenida de “El orden natural de las cosas» (1992), saboreando cada capítulo, engarzando los distintos hilos argumentales en uno solo, diez voces monologando sobre la muerte, que se entrelazan en historias personales y delirios de locura, pasión, amor o soledad, y que se hunden debajo de ese olor a muerte que parece venir no solo de la pluma del narrador, sino también de los vientos que soplan en Portugal, un mundo lleno de cigüeñas que parecen llevar malos presagios, campos donde se esconden secretos que son revelados por la mano finísima y el escalpelo implacable de Lobo Antunes. Un diálogo de alguien que nos obliga a oír aunque no estemos acostumbrados a ello. Realmente la cosa empezó porque (sencillamente) me lo regalaron. El jodido Baricco. A tomar por culo. Pero fue empezar, en parte por confianza con la persona de quien venía y en parte por instinto, y hasta el final una sorpresa tras otra, Y de las buenas. Un trompetista que se mete a tocar en una banda a bordo de un barco de línea Europa-Américas, época entreguerras. Y allí comoce al “Big man†, de nombre tan rimbombante como inolvidable, Danny Boodman T.D. Lemon Novecento, pianista inverosímil (“…nosotros tocábamos música, él era algo distinto. Él tocaba…aquello no existía antes de que él lo tocara, ¿de acuerdo?, no estaba en ningún sitio. Y cuando él se levantaba del piano, ya no estaba…y ya no estaba para siempre…†) que resulta que nació de pobres emigrantes a bordo del barco y fue encontrado en una caja de cartón sobre el piano, lo crió un negraco de la tripulación y no se bajó del barco a tierra firme nunca en su vida. Bueno, una vez casi…pero eso es el quid de la trama. Envolvente. Rápido. Narrada como si fuera una especie de obra de teatro… Ideas bastante originales hacen avanzar la historia, aunque los dos principales amarres de la trama recuerden demasiado a libros ajenos. El primero, el duelo de pianistas (nada más y nada menos que con Jelly Roll Morton!!!) no tiene desperdicio, aunque recuerda a Stefan Zweig, que hizo algo similar en Novela de ajedrez, una obra maestra totalmente (y lo digo yo). Lo segundo, la imposibilidad del pianista de dejar el barco, que, ¡no es tan difícil de pillar!, es exactamente la misma idea que El artista del hambre de Franz Kafka.

Realmente la cosa empezó porque (sencillamente) me lo regalaron. El jodido Baricco. A tomar por culo. Pero fue empezar, en parte por confianza con la persona de quien venía y en parte por instinto, y hasta el final una sorpresa tras otra, Y de las buenas. Un trompetista que se mete a tocar en una banda a bordo de un barco de línea Europa-Américas, época entreguerras. Y allí comoce al “Big man†, de nombre tan rimbombante como inolvidable, Danny Boodman T.D. Lemon Novecento, pianista inverosímil (“…nosotros tocábamos música, él era algo distinto. Él tocaba…aquello no existía antes de que él lo tocara, ¿de acuerdo?, no estaba en ningún sitio. Y cuando él se levantaba del piano, ya no estaba…y ya no estaba para siempre…†) que resulta que nació de pobres emigrantes a bordo del barco y fue encontrado en una caja de cartón sobre el piano, lo crió un negraco de la tripulación y no se bajó del barco a tierra firme nunca en su vida. Bueno, una vez casi…pero eso es el quid de la trama. Envolvente. Rápido. Narrada como si fuera una especie de obra de teatro… Ideas bastante originales hacen avanzar la historia, aunque los dos principales amarres de la trama recuerden demasiado a libros ajenos. El primero, el duelo de pianistas (nada más y nada menos que con Jelly Roll Morton!!!) no tiene desperdicio, aunque recuerda a Stefan Zweig, que hizo algo similar en Novela de ajedrez, una obra maestra totalmente (y lo digo yo). Lo segundo, la imposibilidad del pianista de dejar el barco, que, ¡no es tan difícil de pillar!, es exactamente la misma idea que El artista del hambre de Franz Kafka. No lo hubiera creído hace un año si me lo hubieran dicho. No habría hecho ni puñetero caso. Así soy. Pero tras leer dos novelas de este autor soy yo mismo quien lo digo ahora: Joseph Conrad es uno de los grandes. Sin duda. La primera novela fue la conocida “El corazón de las tinieblas† (1899), y me costó más de un atranque para terminarla. Y la terminé en tal estado de tensión que el hecho de haberla terminado no hizo más que acrecentarlo. Seguí varios días dándole vueltas a la cabeza, para al final asentir con un leve gesto: ¡será hijoputa!

No lo hubiera creído hace un año si me lo hubieran dicho. No habría hecho ni puñetero caso. Así soy. Pero tras leer dos novelas de este autor soy yo mismo quien lo digo ahora: Joseph Conrad es uno de los grandes. Sin duda. La primera novela fue la conocida “El corazón de las tinieblas† (1899), y me costó más de un atranque para terminarla. Y la terminé en tal estado de tensión que el hecho de haberla terminado no hizo más que acrecentarlo. Seguí varios días dándole vueltas a la cabeza, para al final asentir con un leve gesto: ¡será hijoputa!