Tenía tan solo 15 años cuando viajé a Estambul. El primer recuerdo que se me viene a la mente es la inmensa cúpula de Santa Sofía sobre mi cabeza, flanqueada en su base por impresionantes medallones en los que reza, «Alá es grande», y que ocultan la infiel iconografía herencia de la cristiana Constantinopla. Entré con los ojos cerrados, guiada por una compañera de viaje buscando aquella sensación soñada unos meses atrás, cuando en las clases de historia repasábamos fotografías de arte Bizantino, del que nuestro profesor era especialmente fanático. Cuando abrí los ojos y comprobé las dimensiones del edificio en el que me encontraba, comprendí la intención de sus constructores y pese a mi costumbre de racionalizarlo todo —ya a esa temprana edad me consideraba agnóstica— sentí ese empequeñecimiento del hombre ante lo divino, bajo esa cúpula que parece suspendida en el vacío, y con ella, aquel que la mira. Y es que en una ciudad como Estambul es fácil sentirse abrumado constantemente.

Quizá haya mentido un poquito al evocar esa primera memoria, ya que si soy completamente sincera, lo primero que recuerdo es mi llegada a la ciudad. Un atardecer del mes de julio de 1987. Con la nariz pegada al cristal del autocar veía como la ciudad tomaba un color azulado, mientras que el sol, exhausto de tanto dar sin recibir nada a cambio, desaparecía por el horizonte. Los comerciantes arrastraban todo tipo de basura hacia los extremos de las calles donde posteriormente sería quemada. Así, nada más bajar, me envolví la cabeza con un foulard rojo para contrarrestar el nauseabundo olor que me provocó una arcada. Esa fue mi verdadera primera experiencia en una ciudad a la que volvería a principios de los noventa, coincidiendo con la fecha de publicación de «El libro negro» y a la que volveré una vez más, tras su lectura.

Si decidimos acompañar al protagonista, Galip, tendremos que ayudarle a resolver un misterio recorriendo los aledaños del barrio de Galatasaray, entrando en el Pera Palace; callejearemos por el distrito europeo de Beyo¨glu y por ese laberinto donde todo se compra y se vende. Puede que Galip se parezca a esos hombres bigotudos de piel morena y ojos verdes, que te arrastran a sus negocios y te agasajan con te negro, fuerte, recién hecho. Esos hombres que tocaban el pelo amarillo de mi amiga, como si de oro hilado se tratase. Muchas mujeres de mediana edad caminaban embutidas dentro de oscuras gabardinas que las cubrían desde el cuello hasta un palmo por encima de los tobillos, con la cabeza cubierta con pañuelos, como las viejas de los pueblos, a las que todo el mundo llama tía. Todas con expresión ausente en el rostro.

Estambul, una ciudad construida capa a capa sobre lamentos y victorias. Mestiza, vieja, poblada de fantasmas que viven bajo las ruinas de civilizaciones marchitas, en edificios transformados, a base de añadir y ocultar.

¿Puede Estambul ser Estambul? ¿Podrán sus habitantes ser ellos mismos algún día?

«El libro negro» es un complejo ejercicio literario, plagado de referencias, donde cualquier cosa puede ser una señal de un universo paralelo e invisible. Si creen que la cara es el espejo del alma, les interesará la técnica de los hurufíes para descifrar las letras que Alá escribió en nuestros rostros; porque, mirando la cara de una persona, sabemos si su corazón es limpio, si alberga crueldad o compasión.

Las palabras pueden mentir, pueden hacernos más inteligentes, más simpáticos o más deseados a los ojos de los demás, pero cuando las palabras callan, cuando tenemos que enfrentarnos en silencio a nuestra propia existencia ya no hay engaño posible.

Ahora, pregúntate, lector… ¿Quieres ser tú mismo?

«Me miré al espejo y leí mi cara. El espejo era un mar silencioso y mi cara un papel pálido escrito con la tinta verde del mar. «¡Hijo, tienes la cara blanca como el papel!», decía tiempo atrás tu madre, tu hermosa madre, o sea, mi tía, cuando yo tenía la mirada vacía. Tenía la mirada vacía porque, sin saberlo, tenía miedo de lo que estaba escrito en mi cara; tenía la mirada vacía porque tenía miedo de no encontrarte donde te había dejado. Donde te había dejado, entre mesas viejas, sillas cansadas, pálidas lámparas, periódicos, cortinas y cigarrillos. En invierno la noche llegaba temprano, como la oscuridad. En cuanto oscurecía, en cuanto se cerraban las puertas, en cuanto se encendían las luces, yo pensaba en el rincón en el que te sentabas detrás de nuestra puerta: de pequeños en pisos distintos, de mayores al otro lado de la misma puerta.»

Enlaces relacionados »

- [Orhan Pamuk | Wikipedia]

- [Sufismo | Wikipedia]

- [Imagen original]

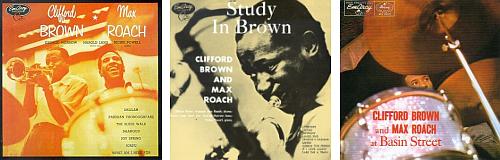

Reaparezco con la intención, al menos sincera, de recuperar la figura de uno de los intérpretes sin el que «su instrumento» no hubiera alcanzado cotas tan altas de reconocimiento posterior. Ése instrumento no es otro que la trompeta, a la que poco después el amigo Davis elevaría a la categoría de «popular».

Reaparezco con la intención, al menos sincera, de recuperar la figura de uno de los intérpretes sin el que «su instrumento» no hubiera alcanzado cotas tan altas de reconocimiento posterior. Ése instrumento no es otro que la trompeta, a la que poco después el amigo Davis elevaría a la categoría de «popular».